エスリンゲン それともウルム?

エスリンゲンなら片道2時間、ウルムなら片道1時間。

「まずは近場のウルムから攻めるか。」

と車で走り出すと、1時間も経たないで、

「ウルムはここで降りてね。」

という看板。

まだ持病の腰痛は発症してないし、先まで行っちゃえ!

と急遽、行先をエスリンゲンに変更。

するとたっぷり2時間かかって、やっと到着。

この決定が良かったのか、乞う、ご期待。

目次

街の紹介 エスリンゲン

街の正式名称は、

“Esslingen am Necker” (ネッカー河畔のエスリンゲン)

という。

そう、あのハイデルベルク

と同じ、ネッカー河畔の街。

町の人口は9万人。

この地方は、神聖ローマ帝国の皇帝を輩出したシュタウファー家のお膝元。

歴代の皇帝がエスリンゲンの宮廷に滞在して、政治を行った。

残念なら宮廷は戦火で焼けて残っていないが、皇帝が寄贈したでかい教会は健在。

まるで万里の長城のように山の斜面に建造された城壁が、戦火が絶えなかった事を物語っている。

知名度では州都のシュトゥットガルトが上だが、行っても史跡なんかほぼゼロ。

どうせなら電車で15分足を延ばして、エスリンゲン行ったほうが正解です。

行き方

エスリンゲンはバーデン ヴュルテンベルクの州都、シュトゥットガルトの

「右隣」

にある町。

正確にはシュトゥットガルトから

「東南10キロ」

にある。

アウグスブルクから向かうと、渋滞で泣かされる高速8号線をひたすら東に走ること155Km。

「日本から行きます!」

という稀有な方は、電車でフランクフルト空港から1時間半の距離です。(*1)

週末に車で行く場合は、ど~んと中心部まで行けます。

平日は市場になっている場所を、駐車場として利用できるからです。

電車で来ると中央駅を背にして左手に、防壁の一部だったプリーエンザオ塔が見えてくる。

まずはここから見ていこう。

この塔を背にしてまっすぐ歩いていけばエスリンゲンの中心部にいけます。

地勢

南ドイツの街なので保守です。

でも珍しくプロテスタントが主流。

歴史に関係しているに違いない。

保守ではありますが、バーデンーヴュルテンベルク州はドイツで唯一、緑の党が州知事に就任している州。

すなわち環境保全に関してはかなり急進的。

ドイツでは

「天気がいい街」

の基準は年間日照時間が1800時間です。

エスリンゲンは1792時間。

天気がいい街の部類に入ります。

山の斜面を利用したワイン裁判も盛んです。

街の歴史

1世紀になるとローマ帝国がライン川を越えて拡大、エスリンゲンを含むこの地域を支配下に置いた。

しかしエスリンゲン自体は、8世紀末まで単なる小さな集落でしかなかった。

777年、この地を納めていた貴族が小さな礼拝堂

“Cella”(修道院)

に寄贈したことから、歴史が変わる。

言い伝えでは、この小さな礼拝堂にキリスト教の聖人の屍が葬られる(*2)。

すると

“Pillger”(お遍路さん)

の旅程にエスリンゲンが載る。

今でいえば、ロマンチック街道のようなもの。

お陰で数多くの信者がエスリンゲンを訪問するようになります。

するとこの地を支配していた領主が、お遍路さんに十分な食料を提供できるように、市を開催する権利を付与します。

これをきっかけに商人や農民もやってきて、栄え始めます。

名前の由来

777年のメロヴィンガー朝の記録に、上述の

“Cella”(修道院)

に聖人の屍を移送することが書かれている。

これがエスリンゲンに関する最初の記述ですが、町の名前は記載されていない。

町の名前が書簡に始めて登場するのは866年。

当時は、

“Hetsilinga”

という名前で呼ばれていた。

意味は

「Azziloの人々」

という意味で、

“Azzilo”

は領主の名前だと言われている。

これはラテン語なので、一般人は話せない。

そこで語尾に町(村)を表記する(日本で言えば○○町に相当)”-lingen”がついて、現在の町の名前、エスリンゲンになったと言われている。

地の利

上で述べた通り、エスリンゲンはネッカー河畔に築かれた町。

そのネッカー川の右岸は、過去の洪水でできたであろう平野部が広がっている。

そのすぐ後ろには標高500mの丘。

その丘の上に要塞を築けば、ネッカー河を自然の要害とした立派な城砦が出来上がる。

これが理由でエスリンゲンの旧市街は、ネッカー川の右岸に築かれてます。

帝国都市 / Reichsstadt

12世紀になると神聖ローマ帝国の皇帝バルバロサが、皇帝の命令を遂行する官僚をエスリンゲンに派遣します。

これがきっかけで

この称号は自治権を許された町に与えられるもので、土地の権力者ではなく、直接、皇帝から町の治世を任される。

13世紀、神聖ローマ帝国のフリードリヒ二世が、殉職者の屍を祭る”St. Dionys”教会を寄贈(建立)します。

さらには修道院や看護施設までも寄贈されて、エスリンゲンは一気に宗教上の中心地になります。

さらに!

当時、神聖ローマ帝国の皇帝を出していたのは、ドイツ最古の貴族のひとつシュタウファー家。

そのシュタウファー家がここに宮廷を構えたんです!

するとエスリンゲンは神聖ローマ帝国の心臓部に昇進。

街で国会が開かれるなど、当時は有名な町だった。

帝国都市 それとも自由都市?

Reichsstadt /帝国都市を

「自由都市」と

呼ばれることもありますが、間違いです。

“freie Stadt”(自由都市)

とは、当時絶大な権力を持っていた司教、地方の豪族、それに皇帝、どの支配者からも支配されていない街を、自由都市と呼んでいました。

ドイツ国内ではリューベック、ケルン、アウグスブルク、レーゲンスブルクなど。

一方、帝国都市は皇帝に直属しており、税金を皇帝に払う義務があり、戦争の際には皇帝側で戦いに加わる義務を課されていました。

エスリンゲンはこの帝国都市です。

その後、誰かが自由都市と帝国都市を一言で表現する、

“freie und Reichstädte” (自由帝国都市)

という言葉を創造。

これが原因で、帝国都市と自由都市が一緒くたにされ、誤解が生じることになりました。

ヴュルテンベルク家との抗争

エスリンゲンは13世紀から、その後200年以上にわたって、ヴュルテンベルク家との絶え間ない争いに巻き込まれる。

シュトゥトガルトに居城を置くヴュルテンベルク家にとって、目と鼻の先にある帝国都市は敵の駐屯地が町境にあるようなもの。

ヴュルテンベルク家は邪魔な帝国都市の占領を目指して、シュタウファー家と小競り合いを繰り返す。

だから強固な城壁が必要だったわけです。

街はヴュルテンベルク家によって何度か占領されますが、16世紀の最後の戦いではヴュルテンベルク家は敗北を喫し一家は亡命。

これでやっと静かに暮らせるかと思いきや、次の紛争が待ってました。

宗教抗争

プロテスタントが信仰地域を広げ始めると、エスリンゲンでもカトリック教徒と プロテスタント教徒の間で、

「俺の方が正しい。」

宗教抗争が勃発。

当初はプロテスタント派が主導権を取るが、これが原因でカトリックのオーストリア軍に侵攻され、エスリンゲンは再びカトリック教の町になる。

16世紀にアウグスブルクの和議が結ばれてから、プロテスタント派も許されることになる。

しかし争いの火種は消えることはなく、くすぶり続けます。

これが30年戦争に発展する。

ネルトリンゲン(近郊)の戦い

1634年、エスリンゲンからに西に100Kmほど離れた場所で30年戦争中の最大の決戦、

「ネルトリンゲン(近郊)の戦い」

が戦われる。

勝ったのはカトリック軍で、スウエーデン率いるプロテステント軍は敗退(*3)。

スウエーデン軍の総司令官は戦死。

この決戦で村を焼かれた避難民が1万2000人もエスリンゲンに流れ込み、経済が疲労する。

さらにはペストが発生、人口は半分にまで激減する。

エスリンゲン の大火事

17世紀にはフランス軍がやってきて、町を占領する。

18世紀初頭には、エスリンゲンの大火事で中心部は焼け落ちてしまう。

この機会に、焼け落ちた中心部はバロック様式で再現される。

何処まで大火事で焼け落ちたか、その境界線は今日でも町の中心部で見ることができる。

焼け落ちなかった側には骸骨屋敷の家屋が並び、そのすぐ後ろには、バロック式に建築物が並んでいる。

第二次大戦では貴重な家屋が損傷を受けたが、幸い、被害はそれほど大きくなかった。

完全に焼失した家屋を除き、エスリンゲンの中心部はかっての姿で再建されたので、美しい家屋を鑑賞することができる。

エスリンゲン 観光 – 街の随所に観光名所が目白押し!

では次はいよいよエスリンゲンの観光名所を紹介していきます。

最大の見所は山の上にある城壁と、旧市街の木枠で組まれた見事な骸骨屋敷です。

一般には、

「エスリンゲンとネルトリンゲンが骸骨屋敷のメッカ。」

と言われています。

私の贔屓はエスリンゲン。

そこら中に見事な骸骨屋敷が並び、その隙間から見える山肌に聳える城壁は、一見の価値アリ!

プリーエンザオ塔 / Pliensauturm

エスリンゲンの中央駅から

「ほぼ真正面」

に見えるのは、駅の路線脇にある塔はプリーエンザオ塔 / Pliensauturm です。

お察しの通り、プリーエンザオ塔はかっての町への入り口です。

かってはネッカー河の中ほどに岩礁があり、浅瀬になっていました。

この岩礁を利用して、13世紀に石橋がかけられます。

この石橋を渡ってエスリンゲンに入る城門が、プリーエンザオ塔だったわけです。(*4)

便利になったのはいいのですが、いつヴュルテンベルク家が軍勢をあげて押し寄せてくるかわかりません。

そこでネッカー河沿いに防壁を築き、その橋の上に監視塔を3つもこしらえました。

現在まで残っているのは、このピリーエンザオ塔だけです。

ちなみにプリーエンザオ橋の入り口アーチの南側には、かっての城壁の土台が残っているそうです。

私はわざわざ大回りして見に行く気力がありませんでした。

監視高台 / Die Hochwacht

プリーエンザオ塔を背にして歩けば、旧市街に入れます。

商店街を直進していくと、まもなく有名な

“Die Hochwacht”(監視高台)

が丘の上に見えてきます。

近辺からの侵略が絶え間なかった頃は、エスリンゲンは三重の城壁で囲まれ、支配者は丘の上に城塞を築いて、敵軍の進軍を監視していました。

下界から山の斜面に作られた城壁をみると、(小さな)万里の長城のように見えます!

ドイツ各地の観光地を回ってきましたが、山の斜面にまで城壁が残っているのは、エスリンゲンだけです!

そのまま中心部に向かって歩ていくと、街中の建物で監視高台が見えなくなるので、その前に写真を1枚撮っておきましょう。

スターバックス

旧市街にスタバがありました!

アウグスブルクには(まだ)なかったのに~。

見てください、この瀟洒な建物!

皆まで言えば、私のトイレ休憩場所。

飲み物を買うと、トイレの開錠コードを教えてもらえます。

内陸部の橋 / Innere Brücke

スターバックスの先はエスリンゲンの中心部。

すぐ先に最初の観光名所、

“Innere Brücke”(内陸の橋)

が見えてくる。

橋とは言うものの、川の上にかかっている部分は一部だけ。

だから内陸部の橋と呼ばれている。

橋が建造された13世紀は、この橋の下をネッカー河の源流が流れていたんです。

エスリンゲンに入るにはこの橋を渡る必要があり、橋の両脇には料金所があり、通行税を徴収していました。

というのもエスリンゲンはイタリア北部から、ベルギー(フランダース地方)に向かう交易ルート上にあり、交易で栄えていました。

地元の人曰く、

「このような見事な湾曲した石橋はフィレンツかエアフルトの石橋だけ。」

との事。

ちょっと威張り過ぎじゃない?

ネッカー河はその後湾岸工事が施され、もっと右側を流れています。

結果、陸の橋になってしまったわけです。

ニコラオス礼拝堂 / Nikolauskapelle

橋の上には、3つのかわいらしい建物が建ってます。

写真はニコラオス礼拝堂 Nikolauskapelle。

14世紀初頭の建造物で、エスリンゲンのもっとも古い建造物のひとつ。

今では(ドイツの街なら必ずある)ナチスの犠牲者を弔う場所になっています。

桟橋からの眺め

時間と気力があれば、この内陸の橋を下って、ネッカー河沿いに300mほど歩いてみよう。

すると左手に桟橋が見えてくる。

この橋の上からの眺めは、エスリンゲンが誇る教会の尖塔が3つ同時に収まる貴重なアングルだ。

ここから撮った写真は、絵葉書で使えます!

本当は三脚を使って川面に移る家屋を取りたかったのですが、橋が木製で人が通ると揺れるので、長時間撮影は無理でした!

残念。

エスリンゲン 旧市役所 / altes Rathaus

内陸の橋を渡ってそのまま直進すると、ラッパを吹いている人物の銅像と噴水が見えてくる。

戦いの勝鬨?

それともかっての郵便局員?

その先に見事な骸骨屋敷がある。

建物のお尻の部分しか見えないので、何の建物なんだか。

でもこの部分だけでもかなり立派。

実はこれが街の象徴になっているエスリンゲン旧市庁舎 / altes Rathaus のお尻の部分。

15世紀に税金を徴収する役所として建造された。

その後、商品を販売する販売所としても利用された。

ちぐはぐな感じがあるのは、16世紀になってルネッサンス様式で北側の建物が増築されたから。

後ろの部分は裁判所としても使用され、そのバルコニーからは処罰が発表された。

8時、12時、15時、それに18時になると、24の鐘が奏でる演奏を聴くことができる。

お尻の部分

この市役所の(お尻の部分)は、

“alemannischen Fachwerkbaus”(アレマン式骸骨屋敷様式)

としてとりわけ貴重なもの。(*5)

とっても見事な作りなので一周してみよう。

正面はお化粧されて綺麗だが、横から見ても立派なもの。

天文時計 / astronomische Uhr

正面から見ると時計の下に、もうひとつおかしな時計がある。

これは天文時計 / astronomische Uhr と呼ばれ、太陽と月、地球の位置を示すもの。

鍛冶屋が作った機械式の天文時計ではドイツ最古です。

正面にある大きな噴水の真ん中には、帝国都市の象徴である鷲が飾られている。

エスリンゲン 新市役所 / neues Rathaus

旧市庁舎の向かいにあるのは、エスリンゲン新市庁舎 / neues Rathaus です。

18世紀に初頭の大火事で、ここに建っていた建物が焼け落ちました。

その後、ある貴族がここに個人の住まいとして、宮殿を建造させた。

雨の日も濡れずに中庭に入れるように、入り口は馬車がそのまま通れる大きさになっている。

ヴュルテンベルク公爵がエスリンゲンを占領した際は、この建物を徴収して公爵家として使用。

ヴュルテンベルク公爵が戦争で負けて街から追い出さると、町長がこの家を仕事場兼市役所として活用を始め、今日に至っている。

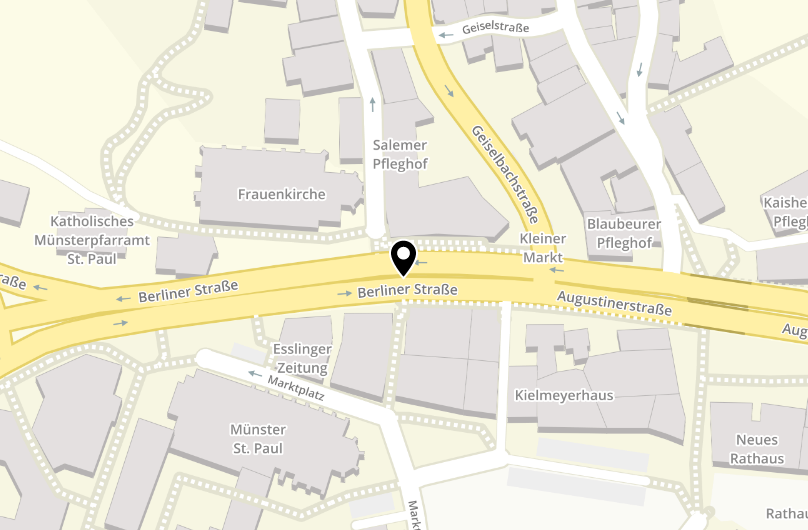

エスリンゲン 市場

新市役所の斜め向かいに、エスリンゲン市場があります。

平日の午前中はここで、エスリンゲンの農家や酪農家が農産物、酪農品を販売している。

週末に行くと店舗は撤収されているので、撮影するには絶好です。

市場の周囲には見事な骸骨屋敷が軒を連ねている。

病院の果汁絞り工場 / Spitalkelter

エスリンゲン市場でとりわけ大きくて立派な建物は、病院の果汁絞り工場 / Spitalkelterです。

この立派な家屋は、かっての病院(”Spital”)の別棟でした。

ここで果汁を絞っていた(”Kelter”)ので、この名前が付いている。

日本語にそのまま訳すと、果汁絞りの病院の別棟。

意味が伝わりにくいので、敢えて病院と書きました。

病院の本棟はなくなり、残ったのはこの別棟だけ。

現在の建物は、19世紀初頭に再建されたもの。

再建の理由

再建の理由が面白い。

18世紀といえば、迷信の栄えた中世末期。

当時、この別棟に地下には

”Schwarzen Männle”(黒い男)

が住んでいると、誠しなやかに語られた。

果汁を絞る徒弟が手抜きをしたり、果汁を自分で飲むと、この男が何処からともなく出現、徒弟を散々殴ると言われていた。

さらには地下室にはワニがおり、徒弟が皮のエプロンと一緒に食われてしまったと大真面目に信じていた。

これがきっかけで19世紀に改築されました。

その後、キールマイヤー一家がこの家に住んでいたので、キールマイヤーの家とも呼ばれています。

聖母教会 / Frauenkirche

市場から見える白い教会の尖塔は、聖母教会 / Frauenkirche です。

14世紀に建築が始まり、16世紀に完成。

すでにたくさん教会があるのに、何故、もうひとつ?

それはエスリンゲンの(別の)主要教会が、シュパイヤーの司教の管轄下にあったから。

エスリンゲンの住民にはこれが気に入らず、200年もの歳月をかけて独自の新しい主要教会を、丘の斜面に建設しました。

これが幸い。

丘の上にあるので火事の被害にも遭わなかったので、16世紀の姿のまま残っています。

「もっといいアングルはないものか?」

と汗をかきながら丘の上まで上ってみましたが、なし。

市場から撮るのが一番です。

ワイン畑の見晴台

聖母教会の横から、エスリンゲンのワイン畑を見ながら見晴らし台に登れます。

坂道がしんどいですが、ここから見える聖デイオニス教会 / St. Dionys は、障害物なく全体を見渡せる唯一のポイントです。

もっとも坂道がしんどく、これからまだたくさん歩くので、ここで体力を消耗してもいいものか?

見晴らしのいい場所まで歩いて、数枚の写真を撮って引き返してきました。

エスリンゲン 城塞 / Esslinger Burg

ここまで来たら、覚悟を決めてエスリンゲン城壁 / Esslinger Burg に上ってみよう。

聖母教会の横の歩道を道路に沿って直進、左に曲がると、城塞へと続く長~い階段への入り口が見えてくる。

半端じゃない階段を昇っていくと、白髪の70代のドイツ人のおばあちゃんが降りてくる。

ドイツ人は若くてもほぼ肥満体系。

でも健康な人は驚くほど健康だ。

実はもうひとつ、ワイン畑を迂回して、城塞に後ろからアクセスする道もあります。

階段に比べれば多少は楽ですが、迂回する分、歩く距離は倍。

どっちを選んでもしんどいです。

この城塞は16世紀に建造された。

もっとも街の人は、

「いや、違うよ、14世紀だよ。」

と主張する。

町人曰く、以前からここには城塞があり、これが16世紀に今の姿に増築されたのだという。

エスリンゲン城塞は、例えば同じ帝国都市ニュルンベルクの城塞とは大きく異なる特徴がある。

ニュルンベルクの城塞には皇帝が住んでいたが、エスリンゲンは権力者の居住として建造されたのではなく、純粋に防衛的な意味を持って建造された。

もっとわかりやすく言えば、

そこにあるのは防衛施設だけ!

展望台からの眺め

しんどい思いをして昇った見晴らし台。

「さぞ観光客が多いだろう。」

と思いきや、全然空いてます。

やっぱり階段がきついから?

ここからの見晴らしも「絶景」とはいきませんが、十分に綺麗です。

13時頃に登りましたが、逆光でした。

山之上の城壁は南西向き。

午後になると逆光になります。

午前中に到着したら真っ先に登った方がいいですね。

記念写真を撮って一息ついたら、城砦の内部を見に行こう。

城塞の壁

日本から来られた方から、

「日本のお城の城壁とドイツの城塞、どっちが丈夫なの?」

と、聞かれました。

そんな方に見てもらいたいのが、エスリンゲン城塞の入り口の壁。

この城壁の分厚いこと。

3mはあります。

大砲の攻撃に備えるために、この厚さ。

日本は刀の国なので、塀は泥に藁を加えて固めた30cmほどの土塁。

比較になりません。

ぶっとい塔 / Dickerturm

その頑丈な城塞の中のにあるのは、ぶっとい塔 / Dicker Turm と呼ばれる防御用の塔。

ハイデルベルクの城を見学された方は、破壊された塔を見ただろう。

エスリンゲンにくると、完全な形で残っている塔を見ることができる。

上部の窓は、以前レストランとして使用していた際に「改装工事」で埋め込まれたもの。

現在は鍵がかかっており、中に入ることができません。

大砲台 / Kanonenbuckel

エスリンゲン城壁の中には、石を積み上げた見晴台、正確には大砲台 / Kanonenbuckel が作られている。

大砲台は押し寄せる敵軍を狙って砲撃するには最適の場所。

昔の大砲も展示されています。

確かに見晴らしはいいですが、

実はこの大砲台、土台はトイレにもなっているんです。

が、いつ行っても施錠されて使用不能。

エスリンゲンはトイレ探しの難所です。

城塞の中にはトイレがないので、上がる前に要を足しから、あがりましょう。

Burgplatz(城塞広場)

その城塞の中は建造物が少なくて

“Burgplatz”(城砦広場) が広がっています。

きっと16世紀に建設された当時は、もっと建造物が多かった筈。

今では芝生が引かれ、あちこちに花が栽培されているので、エスリンゲン市民は広大な敷地内の芝生に寝ころんで、リラックスしていました。

監視小屋

城塞広場の端っこに、街中から見えた高台監視 / Hochwacht が建っています。

近く(裏)から見ると、全く別の建物に見えますね。

Mélac 小屋/ Mélac-Häuschen

城塞広場の住居用の建造物と言えば、Mélac 小屋 / Mèlec-Häuschen と、これに続く別館のレストランくらい。

このMélac 小屋には逸話がありあます。

Mélac はフランスのルイ14世の将軍。

エスリンゲンを陥落させると、町を破壊すると脅します。

「それが嫌なら、町で一番の美人を差し出せ。」

と将軍。

流石、フランス人。

そこでエスリンゲンの女性が町を救うために、将軍の欲求を満たすことに。

その舞台に使われたのが、このMélac 小屋。

将軍は欲望が満たされると、約束を破って町を破壊。(*7)

シェルツトーア / das Schelztor

城塞を見終えたら、旧市街の残る観光名所を見に行こう。

旧市街には、他の街では見ることできない見事な骸骨屋敷がそこら中に散らばっている。

まずはシュエルツトーア / das Schelztor から。

建造は13世紀で、日本で言えば鎌倉幕府の頃の建造物だ。

この塔は駅の近くにあった”Pliensauturm”とかっては城壁で結ばれていた。

かってはここに”Tor”(門)があったので、実際には塔なのにシェルツ門と呼ばれる。

エスリンゲンはかって三重の城壁で囲まれ、28の門があり、50を超える塔があった。

現在まで残っているのはわずかに数本だけ。

現在はイタリアのカフェが入っており、夏はアイスが大人気。

この塔のてっぺんには、面白い人形が飾られているので、お見逃しなく。

聖デイオニス教会 / St. Dionys

ここまで来たら無視していないで、エスリンゲンの発展の原動力となった聖デイオニス教会 / St.Dionys を見ていこう。

デザインが違う教会の尖塔が二本あり、これが頂上近くの回廊で繋がっている、他では見ることがない建築様式だ。

冒頭で述べた通り、最初の教会が建造されたのは8世紀。

街の人は、「777年だよ。」と教えてくれる。

エスリンゲンが栄えていた13世紀、ゴシック様式での3度目の改築が始まった。

塔と塔をつなぐ回廊は17世紀に、塔を安定させるために付け加えられた。

と~っても大きな教会なので、内部には博物館も設置されており、過去の発掘作業で出土したさまざまな品が陳列されている。

町人の自慢は13世紀に製造され、今日まで壊れていないステンドグラス!

狼門 / Das Wolfstor

街中にはトイレがないので、スターバックスに駆け込んでトイレ休み。

元気を取り戻してから、町の外れにある狼門 / Das Wolfstor まで。

この塔(門)は、エスリンゲンに残存している塔の中で、最も古いもの(13世紀の建造)です。

入り口の上には、シュタウファー家の紋章である二匹のライオンが飾られている。

写真は装飾が綺麗な内側から撮ったものなので、ライオンは見えません。

門の名前は、この二匹のライオンが由来。

ライオンが狼のように見えたので、狼門と呼ばれることになった。

銅通り / Kupfergasse

エスリンゲンの端っこ、狼門まで来たら近くにある銅通り / Kupfergasseも見ていこう。

15~16世紀に建造された見事な骸骨屋敷が建っている。

その中でもこの家屋は装飾が一番綺麗でした!

エスリンゲン 鍋市場 / Hafenmarkt

エスリンゲンの中心部は、何処を向いても史跡が所狭しと並んでおり、どっちに行けばいいのかわからない。

旧市役所の左手に狭い”Gasse”があり、その先には見事な骸骨屋敷が並ぶ鍋市場 /”Hafenmarkt”がある。

「ドイツ通」

なら、

「ネルトリンゲンにも同じ名前の市場があったね!」

と思った筈。(*8)

ややこしくなるのは、これから。

この広場は元々、薬草市場 / Krautmarkt と呼ばれていた。

なのに地元の人は、鍋市場ではなく、

「黄色い家」

と呼ぶので、もうわけがわらない。(*9)

ドイツ最古の骸骨屋敷

建造年は1328年~1331年と推定されている。

昔は漆喰が塗られておらず、木枠の骨組がむき出しでした。

実は隣の家も、

「ドイツ最古の骸骨屋敷」

だったのですが、1982年に取り壊されてしまいました。

この家も一緒に取り壊される運命だったのですが、

「ちょっと待って!」

と、学者がストップ。

調査の結果、この一帯のボロ家はドイツ最古の骸骨屋敷だったことが判明。

取り壊されたお隣さんはその後、再建されたもの。

古く見えますが、新築です。

シュパイヤーの税務署

これまた見事な骸骨屋敷は、”Speyrer Zehnthof”と言います。

“Zehnt”は中世の時代の税金。

“Hof”は宮廷などを指す言葉。

全部合わせて、「シュパイヤーの税務署」です。

建造当初は税務署だったようですが、その後、介護施設として使用されていたんです。

実際にここで介護していたのはワイン。

この立派な建物はドイツで最古のシャンパン会社、die Kessler Sekt が1988年に購入。

今ではシャンパンを介護しています。

エスリンゲン 木材屋 / alte Zimmerei

エスリンゲン市内を流れる水路の中州にある家は、かっての”Zimmerei” 。

日本で言えば木材屋。

1998年まで4代に渡って続いてきましたが、時代の流れには逆らえず、廃業。

めざとい投資家がこの家を買い、記念建築物なので、役人と戦いながらレストランに改造。

ようやく2015年にオープンしたばかり!

お安くはないのに、ロケーションがいいので、いつも庭の席は満席です。

今回、更新にあたりホームページをチェックしたんですが、ない!

なくなってる。

コロナ禍で営業停止になったかも?

まとめ – 公衆トイレのない街

ご覧の通り、観光名所盛り沢山で見ごたえありました。

紹介できていない観光名所が多くありますので、現地に行った際のお楽しみに。

ウルムに行かず、はるばるエスリンゲンまでやってきて正解でした。

もっとも帰途、案の定、8号線で事故渋滞に遭遇。

持病の腰痛が発症して、脂汗流しながら帰宅。

往路2時間、旧市街を6時間歩き回り、復路3時間の強行軍で、へロヘロに疲れました。

エスリンゲン観光の難点は、

- 自宅から車でたっぷり2時間

- 公衆トイレがないっ!

です。

カップルで行けば、交替で車を運転すれば最初の欠点は克服。

問題は後者。

公衆トイレが(少)ないドイツでは、

「公衆トイレ検索アプリ」

があります。

これで見ると、エスリンゲン城塞に向かう際にくぐる立体交差の下に、エスリンゲン唯一の公衆トイレがあります。

もっとも私が行った際は、ここもがっちり施錠されて使用不能でした。💢

* 注釈

1 州都のシュトゥットガルトで乗り換えが必要です。

2 わざわざイタリアから運んできたそうです。

3 この戦争の結果、今日でもバーデン ヴュルテンベルク州やバイエルン州では、カトリックが支配的。

4 アルプスの北では、レーゲンスブルクに続き、2番目に古い石橋だったと言われています。

6 と、されていたんですが、最近になって、「アレマン式骸骨屋敷様式なんてない。」という意見が主流になっており、余計なウンチクは避けた方が良さそう。

7 このMélac はハイデルベルクを攻撃して、城を破壊した人物です。ライン河畔の壊れている古城は、その大半がこの将軍の仕業です。

8 “Hafe”は古代ドイツ語で焼き物の鍋を指す言葉なので、鍋市場です。

9 実は鍋市場に黄色い家が建ってます。これが名前の謂れ。黄色い家には、エスリンゲン博物館が入っています。