日本では知名度が低い北ドイツの大都市ハノーファー 。

その証拠に、

「ハノーファー」

と聞いても、とりわけ何もイメージが浮かんでこないばかりか、

「何処にあったっけ?」

という人も少なくない。

しかしハノーファーは日本で言えば京都。

欧州で最古の貴族

「ヴェルフェン家」

のお膝元で、戦争の行方次第ではドイツの首都になったかもしれない街。

ドイツ留学されるなら、多少 ハノーファーの知識を備えていても損はしない。

目次

ハノーファー どんな町?

ハノーファーは北ドイツにある、

“Niedersachsen” (ニーダーザクセン州)

の州都です。

人口は53万人を超える大都市。

街中には

- フォルクスヴァーゲン社のでかい工場

- 自動車部品メーカーのコンチネンタル本社

- 戦車や航空エンジンのMTU

- 日本のコマツの現地法人

- 世界最大の旅行会社TUIの本社

の他にも数多くの大企業の本社があり、経済活動も活発。

毎年、開催される見本市(メッセ)は

「ハノーファー メッセ」

として国境を越えて有名。

加えて長い歴史がある。

ハノーファーの領主はドイツに9っあった選帝侯領の首都だった事もあり、町中には史跡も残っている。

しかるに日本での知名度は、ブレーメンにも劣ります。

観光先として選ばれることがないので、知名度が低迷しているようです。

実際、 ハノーファー留学のお問い合わせもかなり稀。

その一方で市内に大学が15もあり、もうちょっと人気が出てもよさそうな街です。

ハノーファー 地勢と気候

北ドイツは氷河時代、氷に覆われていました。

その氷河が後退する際、山や谷をブルドーザーのように削っていった為、広大な平野部が広がっています。

お陰でハノーファーの標高は55m。

ミュンヘンの標高519mに比べれば、まさに低地です。

そこでこの地方で話されるドイツ語は

“Plattdeutsch”(低地ドイツ語)

という外国人には聞き取りが不可能な極端な方言。

それでも、

「気候が良ければドイツ留学先に選んでもいい。」

と思われた方には悲報が、、。

ハノーファーはイギリスに近いので、天気もロンドン並み。

日照時間は1560時間ほど。

あのベルリンにも負けます。

ここより天気が悪いのは、ドイツ中探してもデユッセルドルフくらいです。

風土

「 ハノーファーは北ドイツなのでプロテスタントが主流じゃない?」

と思ったあなたは上級者!

ざっと35%がプロテスタント派です。

カトリック派は14%。

この為、ハノーファーの風土はリベラルです。

「何でもアリ」

のリベラルではなく、情緒のあるリベラル。

ただ市民は本家ザクセン人の末裔なので、

「熱くならない」

と言われており、すぐに感傷的になり😢する日本人とは正反対。

行き方

地理の上ではハノーファーはブレーメンの

「右下」

にあります。

あるいはベルリンからまっすぐ西に250km。

行き方は至極簡単です。

ハノーファーは長距離電車の経由地なので、ベルリン、ブレーメン、あるいはハンブルクから電車から乗り換えなしの直通便があります。

最寄り空港はハノーファー空港。

空港駅から20分足らずで中央駅まで出る事ができます。

もっとも州都の空港とは言っても、そこは人口53万人と岡山より小さい街。

日本からの直行便はないので、他の街を経由する必要があります。

名前の由来

「ハノーファーはね、、」

と言った途端、

「それを言うならハノーヴァーでしょ。」

とご指南を受けます。

この為、

「本家の発音」

を採用します。

アクセントを「ノ」に置いて発音すると、さらにドイツ語っぽい発音になります。

名前の起源(原因)になったのは、町を南から北に縦断して流れるライネ川。

一見すると穏やかな川ですが、雨が降るとすぐに氾濫して一帯が水没するので、住むには都合が悪い場所。

そこで ハノーファーの先住民は、岸が高くなって浸水から守られているライネ側の東側に旧市街を築きました。

これが原因で古典ドイツ語で

“Honovere”

すなわち

“Hohes Ufer”(高い岸)

と読ばれたという説が一般的でした。

しかし最近は、

「古典ドイツ語の”Hahnenufer”(高い岸)が訛って、ハノーファーになった。」

という説も登場。

個人的には、

「どっちも同じじゃん!」

と思えるので、

「どっちが正しい?」

と論争する気になりません。

興味のある方はドイツ語を勉強されてから、文献を紐解いてください。

ハノーファー 伝説

ハノーファーにも、

「ハンバーグはハンブルクが起源」

という伝説に近い、ハノーファー伝説が存在しています。

それは、

というものです。

ドイツ語を学習された経験のある方は、聞いた事がある筈です。

聞いた話で満足せずに調べてみると、事情は少々異なっています。

低地ドイツ語 / Plattdeutsch

この辺の低地では独特のドイツ語、

“Plattdeutsch”(低地ドイツ語)

を話すことで有名です。

何を言っているのか、全くわかりません。

その一方で19世紀の中ごろ

- オストファーレン

- ブラウンシュバイク

- ハノーファー

に住む上級階級層が、無教養の階層と区別をするために書かれたドイツ語の通りに発音する

「お上品なドイツ語」

を話し始めます。

まさに話し方で

「お里が分かる。」

というものです。

これをその他の階層も真似をすることにより、この地域ではお上品なドイツ語が普及することに。

その結果、 ハノーファー周辺地域で話すドイツ語が標準語になったわけです。

この地域で話す低地ドイツ語が、標準になったわけではありません。

真っ赤な嘘です。

無理してハノーファーに留学しなくても、ドイツ全土で標準語を学ぶことができます。

街の歴史

ハノーファーは上述の通り、ライネ川の

「高い岸」

にあった集落が始まりとされています。

発掘調査で、950年あたりには市が開かれていたことがわかっています。

1150年の書簡で、

「ハノーファー市」

と記述されているのが、街に関する最古の記述です。

ハインリヒ獅子公

「ハノーファーの建設者」

として歴史に残っているのは、地域の貴族ローデ公爵です。

しかし神聖ローマ帝国の皇帝バルバロッサの命令で、ヴェルフェン家の領主ハインリヒ獅子公(*3) にハノーファーを割譲。

これが12世紀の話。

このハインリヒ獅子公こそが、今日まで現存する欧州で最古の貴族、

“Welfen”(ヴェルフェン家)

の領主です。

するとハインリヒは、手に入れた集落の拡張工事に取り掛かります。

金をかけて拡張工事が終わると、ハノーファーをまたローデ公爵に与えるなど、この時代の歴史は複雑怪奇。

ハンザ同盟に加入

拡張工事のお陰で住民が増え、1241年にハノーファーは街に昇格。

1350年にはこれまでの丸太の城壁を取り壊し、石でできた城壁が街を取り囲み、立派な城塞都市になる。

城壁が出来ると安全を求めて多くの商人が住み着き、15世紀にはハノーファーは最初の最盛期を迎える。

これに貢献したのがハンザ同盟への加入(*4)。

16世紀になるとハンザ同盟の栄華に陰りが出てくると、

「もう用はない。」

と真っ先に脱退。

他のハンザ都市のように、

「このままハノーファーもジリ貧か?」

と思われていた1636年、ヴェルフェン家がその宮廷をハノーファーに移します。

すると

「やや」

活気を取り戻し、人口が4000人にまで増加した。

宗教改革が追い風に

ルターの宗教改革が始まると、町人達は支配階級の

「意向」

を無視して、ルター派の都市宣言を行います。

これまで町を収めていた上流階級は、南のヒルデスハイムに集団逃避。

こうしてハノーファーは名実共に、ルター派の都市となります。

これが幸い。

プロテスタント軍の司令官となったフォン カレンベルク侯爵が、その本拠をハノーファーに移してきます。

当時、町はなんと8メートルもの高さの防壁で守られており、敵の侵入を阻む防壁塔は34mもの高さががあったんです。

鉄壁の守りです。

お陰で町は略奪に遭うことなく、

「ハノーファーの最盛期」

を迎えます。

ハノーファー 選帝侯領

30年戦争で他の都市が荒廃する中、

「独り勝ち」

したハノーファー。

1692年には広大な地域を支配するハノーファー選帝侯領となる。

このままますます発展するかに思えたハノーファーだが、選帝侯のゲオルグ1世がジョージ1世として英国の君主に君臨する。

選帝侯のタイトルを持ったまま。

大事にしたのは英国での王位。

居住地をロンドンに移すと、ハノーファーは放ったらかし。

街は衰退を始める。

ハノーファー 王国

ナポレオン戦争後のウイーン会議で、神聖ローマ帝国が書類の上でも消滅すると、ハノーファー選帝侯領は王国になる。

これから王国としてますます栄えるかと思いきや、

「そうは問屋が卸さない。」

とやってきたのが新興勢力のプロイセン。

ドイツ戦争

当時のドイツは小国の集まりで、

“Deutscher Bund”(ドイツ連盟)

と呼ばれる烏合の衆。

実に39もの国家がありました。

これを利用してハープスブル家、すなわちオーストリア帝国がドイツ連盟 の宗主国としてドイツを実質上支配していた。

これに我慢ならないのが、プロイセンのビスマルク。

ビスマルクはフランクフルトで開かれた国会で度々オーストリアを挑発。

遂に、ドイツ戦争と呼ばれるオーストリアとの戦争が勃発。

プロイセンの側に着いたのは、ハンブルクやリューネブルクなど北の都市国家。

一方、オーストリア帝国には

- バイエルン王国

- ハノーファー王国

- ザクセン王国

- ヴュルテンベルク王国

- ヘッセン王国

などなど、大きな国が味方に付いた。

ヴェルフェン家の敗北

ドイツ連盟軍の総指揮官になったのが、ハノーファー王国の王様だった盲目のゲオルグ5世。

数の上では1:3で圧倒的にドイツ連盟軍が優勢だった。

数の上では劣勢だったが、プロイセン軍を指揮するのは伝説のモルトケ元帥。

ハノーファー王国は

「これは不味い!」

と

「勝ったら領土を上げるから」

と(当時は大国の)デンマークを同盟に誘い込んだが、それでも歯が立たなかった(*5)。

ドイツ戦争はプロイセンの圧勝で終わった。

1000年も続いたヴェルフェン家は財産を没収されて、王様はドイツ追放の憂き目に遭い、オーストリアに亡命した。

この戦争によりハノーファー王国領とハンブルクから北のユトランド半島の半分は、プロイセン領となった(*6)。

その後、プロイセンがドイツを統一すると、ハノーファーはドイツ第二帝国の一都市になりさがってしまう。

が、産業革命の波に上手く乗り、街は発展を続けた。

最後の王様

亡命中のゲオルグ5世にプロイセン国王が、

「負けを認めれば、財産を返してもいい。」

というのに、頑固に負けを認める事を拒否。

ハノーファーの土を再び踏むことなく、パリで客死する。

ヴェルフェン家の最後の王様になったのは、その息子のエルンスト アウグスト。

まだ皇太子の頃、プロイセンの王様に許しを得てドイツの皇帝に表敬訪問した。

その際、皇帝の娘がハノーファー皇太子に一目惚れした。

その後、めでたくご成婚となる。

ヴェルフェン家は再びハノーファーに帰国して、かっての領土を復活させることに成功した。

王国の消滅

ヴェルフェン家にとって災いだったのは義理のお父さん、ヴィルヘルム二世が、イギリスに住む親族を相手に戦争をおっぱじめたこと。

第一次大戦はドイツの敗戦に終わり、ヴェルフェン家の王様エルンスト アウグストは義理のお父さん同様、退位させられてしまう。

ヴェルフェン家にとって幸いだったのは、戦後、ワイマール共和国が接取された王家の財産の大部分を返却したこと。

お陰でヴェルフェン家は本拠を親戚の住むロンドンに移して、今日まで王様のような生活を送っている。

第二次大戦 – ナチス支配下の惨劇

20世紀には街の人口が40万人を越え、ドイツ有数の大都市になった。

ハノーファーの象徴となっている新市庁舎も、この時期に建設された。

除幕式にはドイツ皇帝も訪れている。

30年代には北ドイツの都市の中で、ナチスが真っ先に台等した。

ハノーファーでのユダヤ人迫害は熾烈を極めた。

市内には強制収容所が建設されて、6万人もの捕虜が強制労働に就かされていた。

戦争末期、連合軍に席捲されそうになると600人が

「安全な」

強制収容所に向けて死の行進に駆り出され、250人が途上で射殺されている。

さらに150名は共同墓地に連れていかれ、ここで射殺された。

米軍がハノーファーを開放する4日前の出来事である。

ニーダーザクセン州の州都に復活

ハノーファーは交通の要所だった。

この街を破壊すれば、戦争遂行に欠かせない物資の移送ができない。

街は何度も爆撃に遭い、市内中心部はなんと90%が破壊されて瓦礫の野原となった。

それでも戦後、歴史的な建造物が再建されているので見所は多い。

戦後、ハノーファーは新しく創設されたニーダーザクセン州の州都となる。

ドイツを代表する二つの週刊誌、

は、この地で発行されており、経済活動は相変わらず盛んだ。

ハノーファー 観光する場所はあるの?

第二次大戦前はドイツ中で見事な家屋がひしめいていました。

とりわけハノーファーは長くヴェルフェン家の居城であった為、それは見事な建造物が目白押し。

ところが第二大戦での空爆により、ほとんど破壊されてしまいました。

19世紀に建造された石造りの建造物は幾つか再建されましたが、木造の民家や屋敷は燃えて永久に失われてしまいました(*7)。

その結果、ハノーファーの観光場所は、

「動物園があるよ!」

「湖もあるよ!」

という情けない内容。

ここでは幾つか運よく、戦災を生き延びた & 再建された建造物を紹介します。

新市庁舎 / Neues Rathaus

ハノーファーを代表する建造物がこれ、新市庁舎/ neues Rathaus だ。

お城のような建築なのでてっきり、

「まだハノーファー王国時代の建造物?」

と思ったら、なんと20世紀に入って王国消滅後に建造されたもの。

よくそんなお金があったものだ。

実は新築される前のハノーファーの市役所は、13世紀に建造されたものだった(*8)。

人口が数十倍に増えたのに、支配階級は新築を拒否。

そこで小さな建造物に分散していた。

王家消滅後、市の自治を許された市長が、

「市民による自治の象徴」

として建設させた。

ドイツの皇帝も落成式に臨席しているので、幾分かの資金は国庫から出たのかもしれない。

市場教会 / Marktkirche

ハノーファーも、13世紀以降の典型的なドイツの町の構造をしています。

町の中心部に

“Marktplatz”(市場)

を設けると、ここに教会や市役所、それにお金持ちの瀟洒な家屋を建てる構想です。

もっとも第二次大戦で旧市街は90%が損傷を受けたので、戦後は瓦礫の山でした。

その瓦礫を撤去せず、パズルのように一個一個はめて再建したのが市場教会です。

他の町なら

「聖母教会」

と呼ぶでしょうが、ハノーファーはプロテステントなのでその名前はご法度。

そこでそのまんま市場教会と呼んでいます。

ハノーファーの見所はこの辺に集中しています。

旧市庁舎/ altes Rathaus

市場教会の横にあるのが旧市役所 / altes Rathaus です。

最初に建造されたのは1410年。

すぐに、

「これじゃ場所が足らない。」

と増築に増築を続け、いろんな別館が隣接しています。

このため別の通りから眺めると、

「写真と違う。」

と思う方も多いです。

中世の頃は市役所の中に刑務所まで設けていたんですよ。

第二次大戦で中破。

戦後、時間をかけて当時の姿に再建されました。

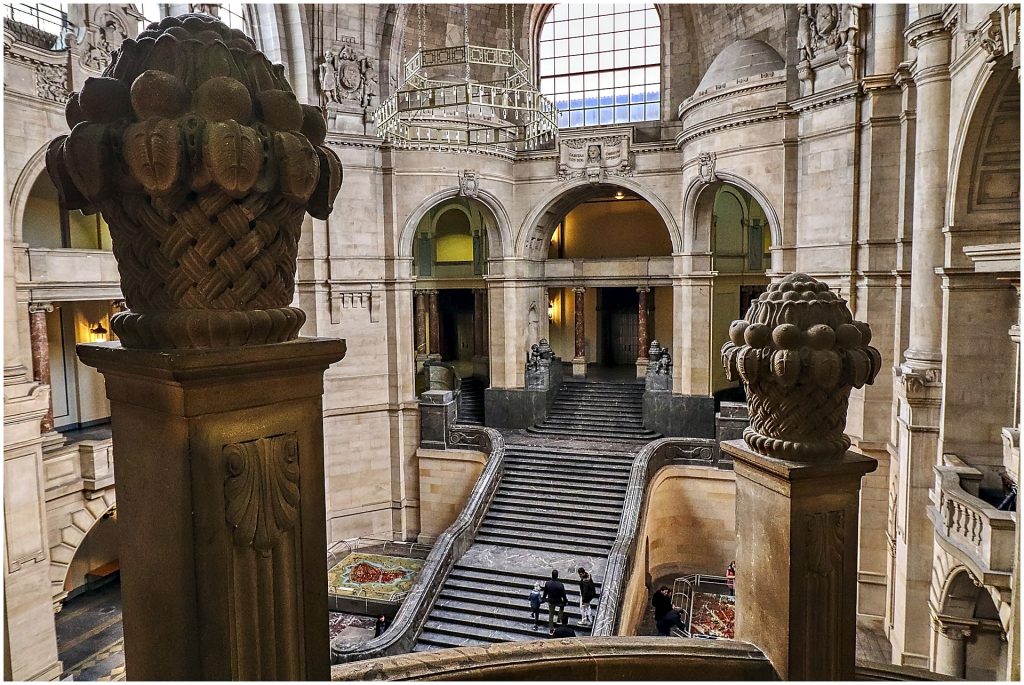

ヴェルヘン城 / Welfenschloss

ヴェルフェン家の居城がこれ、

“Welfenschloss”

です。

まだハノーファー王国が健在していた1857年に着工。

完成したのは1866年。

「最も固い砂岩で作れ。」

との命令を受けて、当時のマイスターが腕を振るった立派なお城。

が、城が完成した1866年にドイツ戦争でゲオルグ5世は負け、退位。

しばらく

「空き家」

になっていましたが、プロイセンの命令で工科大学として使用されることに。

今はハノーファー大学が入ってます。

王様の庭 / Herrenhäuser Gärten

当時の王様が競って建造したのが庭。

宮廷庭とも言いますが、ハノーファーでは、本当に王様の庭 / Herrenhäuser Gärten と言います。

なんでこんな名前になったのか、これがちょっと面倒な話。

1638年に公爵が、

「宮廷で食べる野菜の畑を作れ。」

と命令。

この公爵の後継ぎが、この畑のある地区の名前を

“Herrenhausen”

と改名。

ここにある庭なので、

“Herrenhäuser Gärten”

と呼ばれることに。

後継ぎは名前だけでなく、畑を50ヘクタール広大な庭に改築してお城まで建てます。

その後、王様が英国で王位に就くと庭は手入れされず、ただの空き地に。

王国の消滅後、ハノーファー市が購入して、今日でも市営の庭になっています。

市は

- “Großer Garten”(デカイ庭)

- “Berggarten”(山庭)

- 城と博物館

の3つに分けて、それぞれに入場料を取っています。

全部観るなら8ユーロ。

ハノーファー エギデイウス教会

理由は不明ですがハノーファーにはギリシャ人の

「キリスト教の聖人」

であるエギデイウスを祭っている教会が複数あります。

そのひとつが

“Aegidienkirche”(エギデイウス教会)

です。

建造されたのは14世紀。

御覧の通り1943年の爆撃で中破。

戦後は慰霊碑として利用されています。

生活面での長所と短所

どの町にも住む利点と欠点があります。

私が住んでるアウグスブルクの利点は、天気のよさに物価がそんなに高くない点。

欠点はミュンヘン空港まで2時間以上かかり、日本食品がなかなか手に入らない点。

ハノーファーも同じようにいい点と悪い点があります。

高い犯罪率

まずはあまりよくない点から始めよう。

ハノーファーには多くの雇用を創出する政府機関、大学、それにドイツを代表する大企業もあるのに、失業率が高い。

その結果、犯罪率も高くなってる。

ドイツで最も犯罪率が高い三都市と言えばベルリン、フランクフルト、それにハノーファー。

この三都市が順位を入れかえることはあっても、ハノーファーがトップ3から外れることは滅多にない。

次にいい点をあげよう。

失業率と犯罪率が高いので、

「ハノーファーに住みたいっ!」

という人は多くなく、家賃は州都なのにそれほど高くない。

30㎡までのアパートで11.82ユーロ/ 平方メートルだ。

デユッセルドルフの15.33ユーロ/ 平方メートルよりもかなりお得。

ハノーファー 名物

ドイツ人が

「ハノーファー」

と聞いて思い浮かべるものが幾つかある。

そのひとつは

“Kekse”(クッキー )

だ。

1981年、ハノーファーの会社がイギリスで人気のバタークッキー を

”Lebnitz Kekse”(ライプニッツ ケークセ)

と命名して販売すると、これが大ヒット(*9)。

ドイツ人なら誰でも知ってるクッキーとして今日まで健在。

看板盗難事件

2013年、文字通り店の看板だった看板が盗まれる。

犯人は”Krümelmonster”と名乗り、会社に脅迫状を送ってきた(*10)。

犯人は看板と引き換えに、動物愛護団体に1000ユーロの寄付を要求した。

会社はこれを拒否。

その代わりに福祉機関に5200箱のクラッカーを送ることを提案。

犯人はこれに同意して、看板は無事、返還された。

ハノーファー 留学

知名度がないので

「ハノーファーに留学したい。」

というご要望はかなり稀。

1年に一人いるかどうか。

語学学校も

「ここがお勧め!」

という学校は見つかりませんでした。

唯一、お手頃価格でレッスンを提供している ISK Hannover という学校を当社では紹介しています。

お手頃な価格のため、

「お申込みは最低、6週間から。」

という条件付きです。

さらにこちらの学校は授業だけで、宿泊施設は紹介してくれません。

そこで北ドイツでお手頃な語学学校をお探しな方には、ブレーメンの Casa をお勧めします。

* 注釈

3 ハインリヒ獅子公はバルバロッサのいとこで、身贔屓を利用して北ドイツの権力者にのし上がります。

4 加入の正確な年代は不明で、すでに13世紀にはハンザ同盟に加入していたと考えられている。

5 当時のデンマークは大国。

6 このためシュレスビヒーホルシュタイン州にはデンマーク人が多く住んでいる。

7 ケルンやフランクフルトでは戦災を生き延びた家屋を50~60年代に取り壊し、アパートを建てました。戦災を生き延びていても、結局は破壊されていたでしょう。

8 最初の市役所は13世紀建造。それから別の建物に移ったのが15世紀。

9 バタークッキーに限って言えば、ドイツ版よりイギリスのオリジナルのほうがおいしいです。

10 “Krümel”はビスケットを食べると発生する小さな破片、言うなればパン屑なので、”Krümelmonster”とは、パン屑お化け。